齐鲁晚报·齐鲁壹点 李其峰

“没有牺牲在战场上,我是幸运的。真正的英雄,却永远长眠在他乡热土。”8月27日,在临沂市荣军医院的光荣疗养间,讲起80年前的那段烽火岁月,95岁的李振海声音有些颤抖,但依旧洪亮,仿佛又回到硝烟弥漫的前线。

出生于1930年山东莒县夏庄镇后辛庄村的李振海,先后将青春奉献给抗日战争、解放战争和抗美援朝战争,一生戎马,信念如铁。

年少从军,烽火中淬炼成长

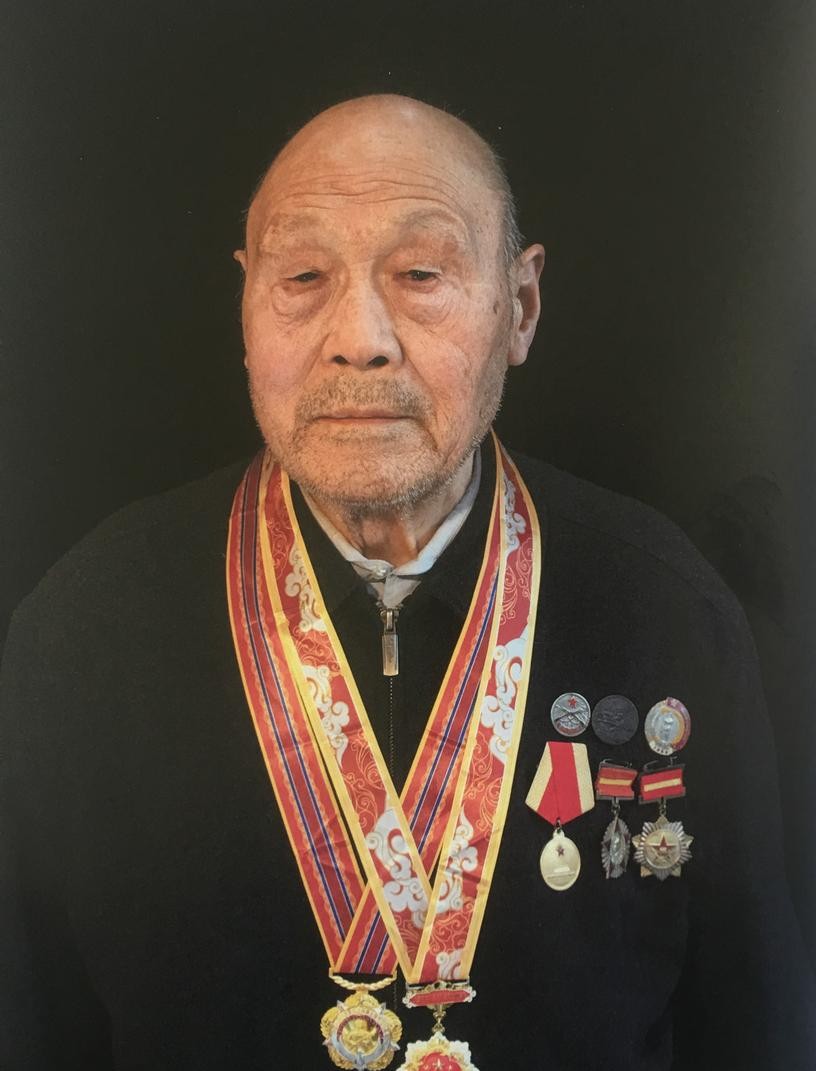

在临沂市荣军医院,李振海从抽屉里小心翼翼地取出被收藏的布袋,里面包裹着老人的奖章和军功章,它们虽然年代久远,但是保存完整,这是他从枪林弹雨走过来的见证。

由于家境贫寒,李振海自幼未能入学,六七岁便开始放牛补贴家用。1944年,年仅14岁的他加入本村民兵,每晚站岗放哨、观察敌情。正式想投身军营,源自于他1945年跟随民兵联防中队到莒县县城清剿日伪军,这也是他第一次离开村子。“部队管吃管住,还发了一双鞋。经过这次锻炼,我打心底向往军营生活。”李振海回忆道。

1946年秋,他响应号召正式参军,编入莒县大队。部队生活锻炼出李振海一身本领:投弹、射击、刺杀样样名列前茅。1947年,他所在部队先后升级为滨海军区第三团、华东野战军特种兵部队。凭借出色的表现,李振海也成为一名炮兵,跟随部队参加了淮海战役、渡江战役、解放上海等一系列重大战斗。

南征北战,屡立战功不改初心

在烽火连天的战场上,李振海多次与死神擦肩而过。

淮海战役中,他所在炮兵班配合步兵强攻严庄围。战场环境极其艰苦,村庄遭战火严重损毁,木料极度匮乏。在敌人猛烈的火力下,他和战友们冒着生命危险抢运物资、修筑阵地。“有的木料上沾着火炮打下来的灰土,有的则侵染着战士的鲜血。”战线和阵地工事每往前推进一米,都会有战士倒下。面对敌军坚固的防御工事,李振海所在连队发扬英勇顽强、不怕牺牲的战斗精神,最终突破敌人防线。战后总结时,李振海因在战斗中表现英勇,出色完成作战任务,被记三等功并被提升为副班长。

李振海年轻时照片

回忆起与战友的峥嵘岁月,李振海说,最艰苦的还是抗美援朝战争时期。1950年冬,李振海所在中国人民志愿军炮兵部队跨过鸭绿江,赶赴朝鲜战场。

“我们白天钻防空洞,晚上急行军,公路上不能有半点火光,否则敌机立马扑过来轰炸。”李振海回忆道,由于美军飞机24小时不间断轰炸,部队物资供应极其困难,食盐都成为紧缺物资。在零下二三十度的严寒中,战士们穿着冻成块的棉衣跋涉在冰天雪地中,炒面就着雪水就是一顿饭,后面炒面也吃没了,只能靠雪水充饥。“尽管条件艰苦,但战士们都士气高昂,誓要保卫新中国,援助朝鲜人民。”

战役初期,我军势如破竹。战场上的李振海和战友们用缴获的美制火炮向敌人猛烈射击,有力支援了步兵进攻。就在准备回国时,团政治处主任找李振海谈话:“组织认为你年轻聪明,决定派你到二营五连任副队长。”李振海想留在战场,他向政治处主任表明心愿。“你16岁参军,17岁入党,18岁当副班长,19岁当军需员,自己没上过学如今靠着自学就能看报能记录,组织需要你去其它地方贡献力量。”

带着组织的信任和重托,李振海踏上归国的列车。虽然他最终因战局变化未能再返朝鲜前线,但这段经历成为他军旅生涯中最难忘的篇章。“很多战友长眠在了朝鲜的土地上,”李老动情地说,“他们才是真正的英雄。”

荣光不褪色,沂蒙精神永传承

从抗美援朝战场归来后,李振海随部队驻防江苏常州,随即迎来人生的重要转折。因在战场上表现突出,他被提升为排长,并获选派至沈阳高级炮校学习,接受苏联专家指导,掌握了新型苏式火炮的操作技术。

1953年,华东野战军进行整编,李振海所在部队改编为南京军区炮兵第九师第十七团。1955年全军授衔时,他因战时的英勇表现,被授予少尉军衔。

如今,虽已耄耋之年,但提起往事李振海依然思路清晰。当问及对今年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式有何期待时,老人眼中闪烁着激动的光芒:“虽然不能再到天安门前,但只要能在电视上看一看我们自己的队伍、自己的装备,听听那铿锵有力的步伐声,我就心满意足了。”他期待着看到现代化的人民军队展现出新的风采,也盼望着更多年轻人铭记历史、珍惜和平、奋发向上。

年少时,他亲眼见过百姓冒死送粮、救伤员;从军后,他更深切体会到“军民一家”不是口号,而是无数鲜血和生命凝铸的真情。即便如今在荣军医院安享晚年,他依旧常说:“我们的军队越来越强大,装备越来越先进,但这颗为人民的初心永远不能变。”

“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”,——他用一生践行着沂蒙精神的深刻内涵。岁月改变了容颜,却不曾改变他挺拔如松的军姿和清澈如初的忠诚——敬礼,是他永不褪色的姿态;坚守,是他对战友最深沉的告慰。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论